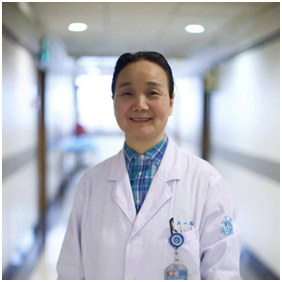

盛吉芳,浙江大学医学院附属第一医院感染病科主任医师

浙江大学求是特聘医师,浙大一院终身教授

曾任浙大一院感染病科主任,中国医师协会感染病专科医师分会副会长兼总干事等。曾获浙江省医学会杰出贡献奖、浙江省科技进步一等奖、“最美浙江人·最美科技人”、浙江省抗击新冠肺炎疫情先进个人、浙江省担当作为好支书、浙江大学优秀共产党员等称号。

在发热、皮疹、临床特殊表现等蛛丝马迹中识破疾病伪装、解密发病根源,是盛吉芳的工作常态。

1983年盛吉芳加入中国共产党,1985年踏入感染病领域。40载光阴里,她始终以医者仁心冲锋在前,用一双侦察兵的“火眼金睛”精准判断、果断出击,打好与感染性疾病抗争的头阵,切实用行动践行共产党员“关键时刻站得出来、危难关头豁得出来”的责任担当。

一、精准施治:以侦察兵的敏锐,在细微处探查病因

“面对发热待查的病人,有时就像破解一幅缺乏路线提示的迷宫地图,得在具有迷惑性的众多路线中,迅速找到出路。”

病史记录、生活习惯、工作场景,方方面面都可能隐藏着关键线索。要从细微处追根溯源、抽丝剥茧,才能揪出病因、精准施治。

“皮疹下的真相”

皮疹是较为常见的临床表现,易让人忽略真实病因。刘先生(化名)来到浙大一院时已是重症皮疹。但盛吉芳未被皮疹的表象所迷惑,结合观察病人神态,马上启动发热待查的一整套诊疗程序,最终确诊为非霍奇金淋巴瘤。此时病人已有“噬血细胞综合征”(具有较高死亡率)的迹象,及时确诊避免了病情进展危及生命。

“问题出在羊粪里”

面对一位反复发烧一个多月、多种抗菌素治疗无效的患者,盛吉芳没有局限于化验单数据,而是仔细追问起患者的日常。经过一番了解,“挖羊粪”的细节成为了确诊病因的关键。原来该患者在余杭仓前种菜,经常去羊圈挖些免费羊粪当有机肥,导致感染布鲁菌病(一种由接触受感染动物排泄物引发的疾病)。多西环素对症治疗后,患者的体温第二天就降了下来。

诊疗不止于此,盛吉芳“苦口婆心”地交代“得持续规范治疗3个月,以免布鲁菌治疗不彻底再次发病”,“不要直接用手掏羊粪,需要戴好口罩、手套等,注意避免皮肤粘膜直接接触羊粪,尤其是皮肤粘膜有破损时”。

“来浙一之前,吃了一年多的药也没效果”

温州46岁的周先生(化名)被双脚溃烂困扰一年,接受抗寄生虫治疗8个月后,病情反而加重,双脚布满红紫斑块、刺痛难忍,需拄拐杖行走,历经多地就医仍无改善。盛吉芳接诊后,指出其全身多发结节性红斑并非典型寄生虫感染症状,且长期抗寄生虫治疗无效,怀疑抗体阳性为假阳性。医院随即安排风湿免疫科、皮肤科等多学科会诊,最终确诊为自身免疫性疾病脂膜炎。针对性治疗仅数日,周先生的症状便明显好转,脚底刺痛消失,硬斑块逐渐软化,颜色也慢慢褪去。

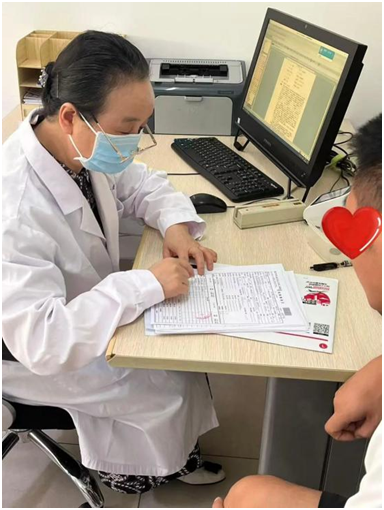

![]()

盛吉芳为患者耐心讲解病情

二、医者仁心:“怜病人之所苦,忧病人之所忧”

盛吉芳的从医初心在于一个“怜”字。

“我来自农村,邻居因高烧查不出原因拖到肠穿孔,最后才确诊伤寒——要是早发现、早用抗生素,就不会遭这份罪。”

在1977年恢复高考后,盛吉芳用两年时光埋头苦读,立志从医,填报的所有志愿都是医学专业。最终她被浙江医科大学(1998年四校合并组成新浙江大学)录取。1985年毕业后,分配到浙大一院传染病科(现更名为感染病科)。

医者仁心支撑着盛吉芳成为一名“为疑难与危重症感染病患者冲锋陷阵”的英勇战士。从2001年玉环甲肝、戊肝、伤寒三病并发的应急处置,到非典、H7N9/H5N5禽流感、新冠疫情,盛吉芳始终坚守最前线,用仁心仁术在患者和感染性疾病之间筑起一道铜墙铁壁。

“感染病科是离感染性疾病最近的雷区,但只要有一套完整的防控和诊疗体系,再凶的感染性疾病也有应对办法。”新冠期间,盛吉芳冒着被感染的风险深入一线,为疑难危重症的新冠患者制定了科学的治疗方案。同时,主持研发COVID-19早期诊断及重症早期预警体系,用于快速筛查早期可疑患者及早期识别重症倾向患者,使防疫、治疗窗口前移。

新冠期间盛吉芳向大众讲解专业知识

盛吉芳的诊疗创新也源自体察病人的苦痛。看到肝硬化的病人在生命的最后时光饱受感染引起的各类并发症的折磨,盛吉芳带领团队在病毒性肝炎领域潜心研究,探索出“病毒病因治疗+选择性肠道去污染+微生态调节”的方案,有效缓解了肝炎患者停药难、反复感染住院的问题。大量的激素治疗会对成人Still病人的身材、皮肤、血糖、消化系统、精神系统等产生较为严重的副作用,盛吉芳便探讨验证了JAK抑制剂作为激素助减剂的有效性,显著减轻激素带来的副作用。

患者康复后为盛吉芳送来锦旗

即便已到华发之年,盛吉芳依旧是病毒最惧怕的“劲敌”。她始终要求自己当天诊疗完所有的病人,坚持以发现问题和解决问题为导向带组查房,寻求最佳治疗方案。为了让优质医疗服务惠及更多患者,盛吉芳以“互联网+”为桥,把服务延伸到基层和线上。在“下乡义诊”之外,通过浙大一院互联网医院平台,一年多来线上诊治3000多名患者。

科普也是盛吉芳的重要战场。她深知科普对“防治未病”的重要性,多次在新华社、人民网、科普中国、浙江卫视、科技日报等媒体向大众开展健康宣教。

![]()

盛吉芳参与义诊和科普

三、匠心育人:传道授业,引领后辈成长

“带年轻人就像种地,有的苗长得直,有的长得歪,要把他们扶正了,引到正道上。”

盛吉芳教授对从医的坚定热爱,对生活的乐观积极,深深地感染着青年医生,还被学生亲切地称为“盛奶奶”。

曾有一位来自基层医院的进修医生,害怕接触病人,甚至抗拒从医,每天情绪低落。盛吉芳不是一味地批评,或是讲大道理,而是每天带她查病房、分析病例,从简单的问诊技巧教起,循序渐进地帮助她建立信心,感受到职业价值感。一年进修结束后,这位医生克服了恐惧,如今已在当地成长为科室主任。“盛老师就像航标灯,把我引回了正道。”

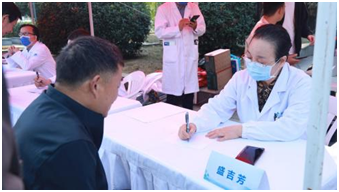

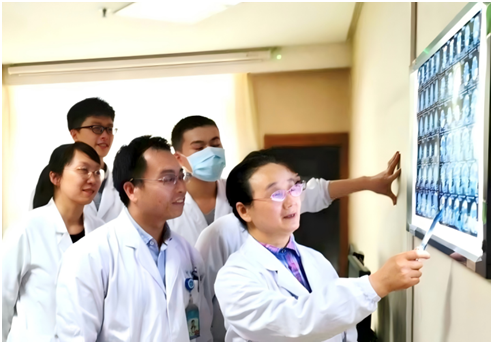

盛吉芳手把手带教

在专业培养上,她有自己的“传帮带”秘诀。她主张“一步一个脚印”,鼓励年轻医生踏实做好每一次查房、写好每一份病历,“与其焦虑晋升、考试,不如把当下的事做好,该来的自然会来”;全力支持科研创新,在排班、薪酬奖金、评奖评优等多方面予以倾斜。“科室要后继有人,就得把机会留给年轻人,文章署名让他们靠前,才更有动力成长。”盛吉芳还牵头组织青年医师沙龙等,全方位提升青年人才的科研、临床、教学能力。“我没什么业余爱好,看病、带学生就是我最开心的事。”她笑着说。

盛吉芳参与研究生毕业论文答辩

薪火相传、生生不息。而今,感染病科的青年骨干风华正茂,逐渐成为科室的中坚力量,承担感染病诊治领域重大课题,获教育部科技进步奖、浙江省科技进步奖、优秀青年医生等荣誉。

科室集体为盛吉芳过生日

今年,正是盛吉芳与感染性疾病“斗智斗勇”的第四十个春秋。在没有硝烟的战场上,她的“武器”从未变过:锐眼为矛攻顽疾,仁心为盾护安康,赢下一场又一场守护生命的战斗。

她不仅是识别病原微生物的“侦察兵”,更是患者的“定心丸”,是年轻医生的“盛奶奶”,也是互联网那端不曾谋面却始终在线的“盛医生”。

医路四十载,她始终未改初心——

以慧眼探根由,以仁术守安康。

愿人间无疫扰,以时光赴衷肠。